サルスベリの育て方を調べていて「剪定をしましょう!」と書かれていると、「剪定ってどうすればいいの?」「自分でうまくできるかな……」と不安になりますよね。

じつは、庭木のなかでもサルスベリはとくに剪定が簡単な木です。とても丈夫なサルスベリは、ポイントさえ押さえれば多少おおざっぱに剪定をしても枯れるほどの失敗になることはありません。

このコラムでは、サルスベリの剪定で大切な以下の2つのポイントをご紹介します。

- 適切な時期におこなう

- こぶを上手に使う

この2点さえ押さえておけば、木を育てたことがない初心者でも迷いなく剪定をして立派にサルスベリを育て上げ、毎年鮮やかな花を楽しめます。

ただし、サルスベリは生長すると3メートル以上に大きくなる木です。あまり大きくなって自分で剪定するのが大変だという場合には、プロの力を借りるのもおすすめです。

プロは手の届かない場所の剪定をしてくれるだけでなく、自分でするよりもワンランク上の美しい樹形に仕立ててもらうこともできます。

サルスベリの剪定は3月に1回でOK

剪定でもっとも大切なポイントが、適切な時期におこなうことです。

木には生長のサイクルがあり、疲れているときと体力に余裕のあるときがあります。疲れているときに剪定で枝を切ると、木は弱ってしまうのです。

年に数回剪定が必要な木もありますが、サルスベリの剪定は年に1回で十分です。サルスベリの剪定に一番おすすめの時期を解説していきます。

剪定時期は芽吹き直前の3月がベスト

落葉樹の一種であるサルスベリの剪定時期は、落葉期の11月~3月頃が基本です。そのなかでも3月がおすすめです。

落葉樹は冬の間は葉を落として、枯れたようになります。これは休眠期といって、木が眠っている状態です。休眠期の木は体力を温存するために養分を幹に集めているので、枝を切ってもダメージが少なく済むのです。落葉樹の剪定を冬におこなうのはこのためです。

また、サルスベリの花は春から伸びた新しい枝につきます。そのため冬の間であれば、どの位置で枝を切っても芽を切ってしまって花が咲かなくなるということはないのです。

ただ、サルスベリは落葉樹のなかでは比較的寒さに弱い特徴があります。細い枝を切る程度なら大きな影響はありませんが、太い枝を大きく切るような剪定をする場合は暖かくなってからのほうが安全です。

そのため気温が上がり始めて新しい枝が芽吹き始める直前の、3月がベストなタイミングなのです。

花を長く楽しみたいなら夏にも剪定

サルスベリは二度切りといって、冬のほかに夏にも剪定をしたほうがよいという考えもあります。これは、夏に早めに咲いた花を切っておくと、全体の開花期間を長くできるからです。

花が咲いたあとには、実がなって種を付けます。実や種を作るためには体力を使うので、木は疲れてしまいます。実ができる前に花を切り落とすことで体力を温存させ、もう一度花を咲かせられるのです。

夏の剪定をする時期は、早めの花が咲き切る8月頃がおすすめです。

ただし、夏の剪定は必ずしなければいけないというわけではありません。もともと丈夫な木であるサルスベリは、実や種を放っておいても弱って枯れてしまうようなことはあまりないからです。そのため「なるべく楽に管理したい」という人は、剪定は年に3月の1回だけでも問題はありません。

「もっと花を楽しみたい」「枯れた花や実をつけておくのはみっともない」と感じる人は、夏の剪定にもチャレンジしてみましょう。ただし、夏の剪定と冬の剪定は作業の内容が違いますので、このあとの剪定方法も必ず確認してください。

サルスベリの基本的な剪定方法

サルスベリの基本的な樹形の作り方には、こぶ仕立てと自然樹形仕立てがあります。剪定の初心者には、こぶ仕立てのほうがおすすめです。剪定方法が簡単だからです。

この章では、

- 基本的な剪定方法である「切り戻し」と「間引き」

- 夏の剪定方法である「花がら摘み」

- そろえておきたい剪定の道具

について解説します。

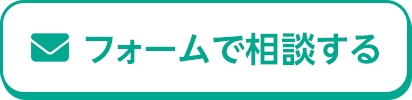

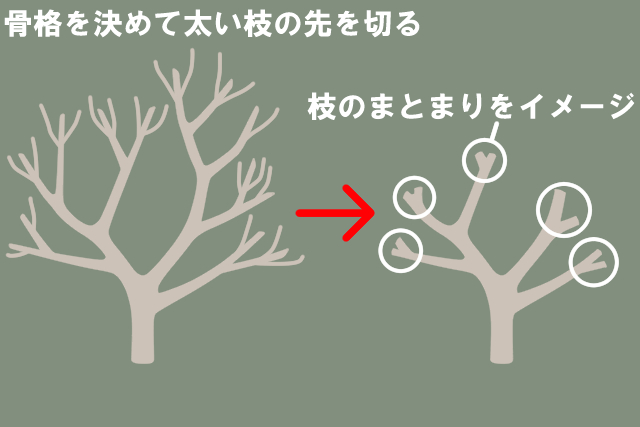

毎年こぶのところで「切り戻し」

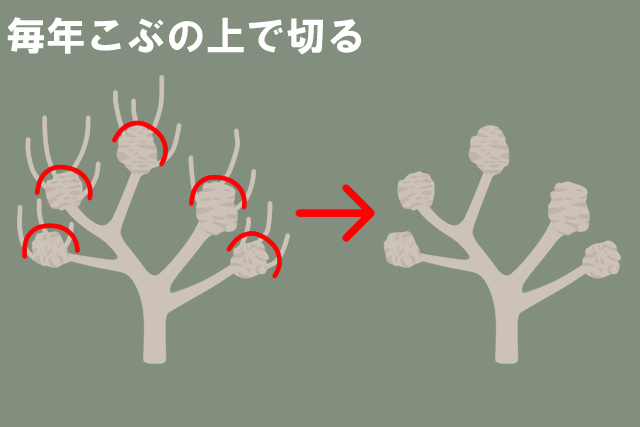

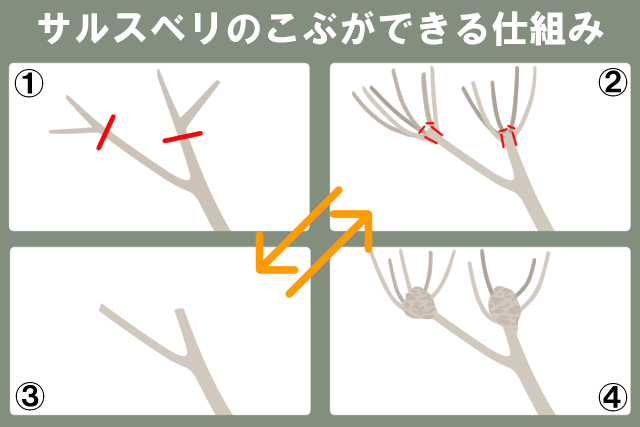

サルスベリには枝を切った部分から、複数の細い枝が分かれて生える性質があります。枝分かれの根元部分は少し膨れた形になるので、毎年同じ位置で枝を切っていると、その部分がこぶのようになります。

この性質を利用してあえてこぶを作り、その独特な姿を楽しむのがこぶ仕立てです。

こぶ仕立てが簡単なのは、こぶを目印にして毎年同じように切ればいいからです。

その年に伸びた分の枝を元に戻すように切る剪定方法を、切り戻しといいます。毎年切り戻しをすれば、同じ大きさと樹形を保つことができるのです。

切り戻し剪定の手順

不要な枝を取り除く「間引き」

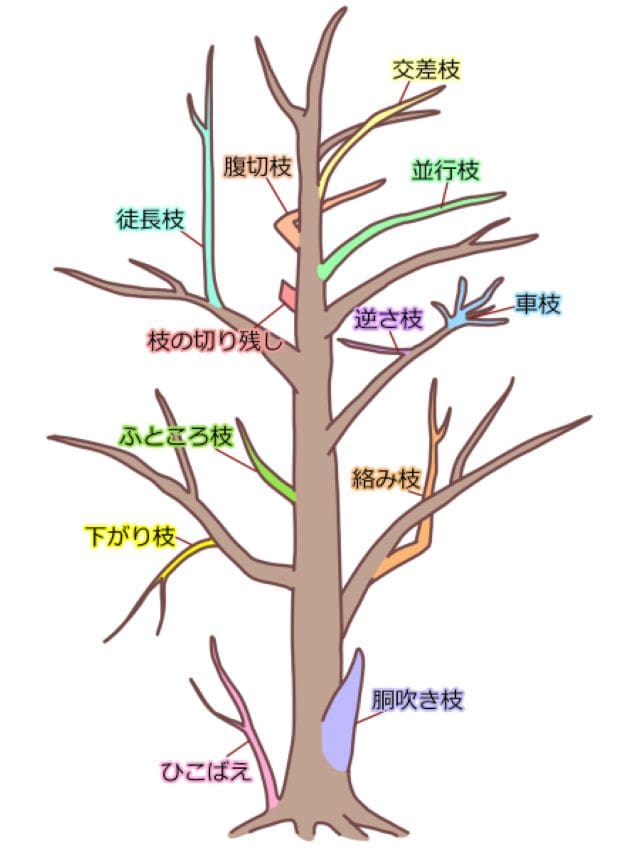

木には、木自身にとって生長の妨げになってしまう枝が生えることがあります。このような不要な枝を根元から切り落としてしまうのが、間引きです。

不要な枝を取り除くことで木の日当たりや風通しがよくなり、木全体に栄養が効率よくいきわたるようになります。

- サルスベリに現れやすい不要な枝

-

- ひこばえ

-

幹の根元から生える若い枝。

- 胴吹き枝

-

幹の途中から生える若い枝。

- 徒長枝

-

極端に生長が早く飛び出した枝。

これらの枝は樹形を乱すだけでなく、ほかの枝よりも優先的に栄養を使って木全体を弱らせてしまう原因にもなりますので切り落とします。

このほか、樹形を乱したり混み合ったりしている枝があれば切り落としましょう。サルスベリは丈夫な木なので、大胆に枝を切っても大丈夫です。

夏剪定は花の咲いた枝を切る「花がら摘み」

夏に剪定をする場合は、枝を大きく切ってはいけません。夏に花を咲かせて体力を使っているサルスベリの枝を切ると、弱ってしまうおそれがあるからです。

夏の剪定は、咲き切った花を取り除く花がら摘みという方法でおこないます。花が実をつける前に取り除くことで、体力を温存させるのが目的です。

花がら摘みをするときは、枝先についている一番下の花びらの少し下の位置で切り落としましょう。

あると便利な剪定アイテム

剪定には、さまざまな道具を使います。以下によく使われる道具をご紹介しますので、まずはこれらをそろえておくことをおすすめします。

剪定バサミ

直径2センチメートル程度までの枝を切るときに使うハサミです。枝を挟み込んで回転させることで、太い枝でも軽い力で切ることができます。

剪定ノコギリ

剪定バサミでは切れない太い枝を切るのに使います。木材などを切る工作用ではなく、水分の多い生木を切りやすいように歯が粗めになっている剪定用のものを選びましょう。

軍手

手に枝や木片が刺さってケガをするのを防ぐため、剪定のときには軍手を着用しましょう。丈夫な革製のものがおすすめです。

剪定シート

剪定で切った枝を置いておくシートです。あらかじめ足元に敷いておくと、後片付けが楽になります。

脚立

高い位置の枝を切るときに使います。一般的な4脚のものより、剪定用の3脚の脚立がバランスを崩しにくいのでおすすめです。

ただし、剪定用の脚立を使っていてもやはり高い場所での作業は転落などの危険があります。自分では手が届かないほど大きくなってしまったサルスベリの剪定は、プロに任せるのが安全です。

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

サルスベリが庭木におすすめな理由

もしもあなたがお庭に植える木を何にしようか迷っているなら、サルスベリは大変おすすめです。これから育てていく庭木にサルスベリを選ぶメリットを、いくつかご紹介します。

普段のお手入れが楽

庭木を育てるには剪定だけでなく、毎日の水やりや年に数回の肥料といった手入れが必要になります。

しかし、サルスベリは庭植えであれば基本的に水やりは必要ありません。また、肥料は年に1回、1月ごろに油かすや鶏ふんなどの有機肥料をまくだけで十分です。剪定も年に1回だけで済むので、とても手のかからない庭木だといえます。

基本的に放置されている街路樹にもサルスベリがよく使われているのは、管理の必要があまりないからなのです。

大きさを調節しやすい

大きくなる木をお庭で育てていると、樹高が高くなりすぎたり、枝が伸びすぎて敷地からはみ出したりといったトラブルがよく起こります。しかしそれを防ごうと枝を大きく切り詰めると、木はダメージに耐えられず枯れてしまうことがあります。

一方で非常に丈夫な樹木であるサルスベリは、剪定で太い枝を短く切る強剪定にもよく耐えます。

そのため、大きくなりすぎないように制限することが容易なのです。

また、自分の好きな樹形を作って楽しむことも他の樹木よりもしやすいといえます。

いろいろなお庭に合う

サルスベリにはさまざまな品種があり、花の色も紅色、ピンク、白色などいろいろです。家やお庭のテイストに合わせた品種を選ぶことができます。

また、サルスベリの大きな特徴であるなめらかな木肌やうねるように伸びる枝ぶりは、仕立て方次第で和風の家にも洋風の家にもしっくりとなじんでくれます。

サルスベリのおすすめポイントや品種の選び方については、サルスベリはシンボルツリーに最適!でも解説していますので、併せてご参考ください。

サルスベリを植えるべき場所と時期の条件

「サルスベリを植えよう!」と決心したら、お庭にサルスベリを植えるために必要なことを確認していきましょう。

大切なのは、育てるのに最適な環境を整えることと、最適なタイミングと方法で植え付けをすることです。それぞれ解説していきます。

日当たりと風通しのよい場所

サルスベリは日当たりのよい場所を好みますので、1年中日がよく当たるお庭の南側に植えるのがおすすめです。十分な日光が当たらない場所に植えると、花付きが悪くなるおそれがあります。

また、風通しが悪いと、うどん粉病という病気が発生しやすくなります。うどん粉病はカビ菌が繁殖することで発生するので、湿度が高いとかかりやすいのです。湿気がたまらないよう風通しのよい場所に植えることが大切です。

壁際などは風通しが悪いので、なるべく周囲にものがない開けた場所を選びましょう。広さを確保できない場合は、地面に勾配を付けるなどして水はけをよくすることで湿気対策になります。

植え付けの適期は4月

サルスベリを植え付ける時期は春が適しています。暖かくなって根や芽が生長を始める時期に植え付けることで、スムーズに根付きやすくなるのです。

サルスベリの苗が市場に出回るのも4月ごろからなので、春を感じたら園芸店に足を運んでみましょう。苗は幹が太く、葉の数が多くて色が濃いものを選ぶのがポイントです。

苗の植え方

植え付けをするときは2週間ほど前から準備を始めます。土にあらかじめ肥料を混ぜてなじませておくことでサルスベリが育ちやすい環境を整えるのです。

植え付け前の準備(植え付けの2週間前)

穴の大きさは余裕をもって、深さ50センチメートル、直径50センチメートルほどが目安です。

苗の植え付け手順

このとき、苗の周りを囲うようにして円形の丘を作って水がたまるようにします。

細い棒で土をつついたり苗をゆっくりゆすったりなどして、根と土をなじませます。

サルスベリを襲う病害虫の対処法

丈夫なサルスベリでも、病気にかかったり、害虫の被害にあったりして弱ってしまうことがあります。万が一病気や害虫が発生してしまったときの対処と、被害を防ぐ予防法を解説します。

害虫には殺虫剤を使う

サルスベリには、以下の害虫が特に発生しやすいです。

- カイガラムシ

- アブラムシ

- シャクトリムシ

- ヒメクロオトシブミ

害虫が発生すると枝葉を食害されて生長を阻害されたり、排せつ物によって雑菌が繁殖して病気にかかったりしてしまいます。

害虫が発生してしまったときには、害虫に応じた殺虫剤を使って駆除しましょう。殺虫剤は園芸店やホームセンターなどで販売されています。

病気には殺菌剤を使う

サルスベリは、以下のような病気にかかりやすいです。

- うどん粉病

- すす病

- 炭疽病(たんそびょう)

- 褐斑病(かっぱんびょう)

これらの病気は雑菌によって引き起こされます。病気にかかった箇所があるとそこから周りにも感染が広がり、全体が枯れてしまうこともあります。症状があらわれたら早めにその箇所を切り落として処分しましょう。

病気にかかってしまった木には、殺菌剤を使って雑菌を駆除しましょう。病気の原因に応じた殺菌剤が園芸店やホームセンターなどで販売されています。

剪定で病害虫を予防する

病気や害虫を予防するには、こまめに剪定をして日当たりと風通しをよくすることが大切です。病気の原因となる雑菌や害虫の多くは、湿気の多い環境で発生しやすいのです。日頃から湿気がたまらない環境を作っておきましょう。

もしも害虫が発生したり病気にかかったりしてどうすればいいのかわからないというときには、樹木のプロに相談してみてください。プロは病気の原因になっている雑菌や害虫の種類を特定し、適切な薬剤を使って木の健康を回復させることができます。

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

サルスベリの剪定・植樹で困ったらお庭110番にご相談ください !

サルスベリをお庭に植えて育てたいけど、「どこに植えればいいのか判断できない」「自分で剪定できる自信がない」「病気にかかってしまった」といったお悩みがあるときは、ぜひお庭110番にご相談ください。

お庭110番ではサルスベリの剪定はもちろん、植樹や害虫の駆除にも対応しております。相談窓口でお悩みを伝えていただけば、樹木のプロがすぐに現場へ駆けつけます。

現地調査と見積りは無料※となっておりますので、「まずは相談だけしたい」という場合でも安心してお問い合わせください。さまざまな樹木の管理を経験してきたプロが状況を確認し、最適な施工内容をご提案いたします。

※対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

無料相談窓口で24時間365日受付対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。