「レッドロビンの枝が伸び放題で手に負えない……」

当記事をご覧の方は、そんなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

レッドロビンは病害虫に強く育てやすい品種です。

一方で生長スピードがとても速いため、放置していると枝が伸び放題になり、手入れが大変になってしまいます。

そのため、レッドロビンの剪定は年に2~3回おこなう必要があります。

今回はレッドロビンの剪定時期や方法、注意点などを初心者にもわかりやすくご紹介します。

適切な頻度で正しく剪定をおこない、レッドロビンを美しく健康的に育てましょう。

お手入れのコツもぜひ参考にしてくださいね。

- 季節別レッドロビンの剪定内容

- 目的別レッドロビンの剪定方法

- レッドロビンのお手入れのコツ

レッドロビンは剪定を怠ると下がスカスカに……

レッドロビンに剪定が必要な理由は、枝が伸び放題になるのを防ぐこと以外にもあります。

レッドロビンは上に向かって枝を伸ばす特性があります。

定期的に剪定をしないと、どんどん上に伸びていく枝に栄養をとられてしまい、下の枝が枯れてスカスカになってしまうのです。

下がスカスカになったレッドロビンは見た目も悪いですし、翌年以降に咲く花の新芽もつかなくなってしまいます。

せっかくレッドロビンを植えるなら、美しく健康的に育てたいですよね。

次章からは具体的な剪定方法を解説していくので、ぜひ参考にしてください。

レッドロビンの剪定時期は年3回

レッドロビンの剪定は、春(3~4月)、夏(6月)、秋(9月上旬~中旬)にそれぞれ1回ずつおこなうのが理想的です。

季節ごとにこまめに剪定することで、レッドロビンが高くなりすぎるのを防ぎ、整った樹形を長く維持できます。

季節ごとの剪定内容を以下にまとめました。

春(3~4月)

春は生長が活発になり、枝が急速に伸び始める時期です。

春以降の生長を見越して、大胆に刈り込んで樹形を整えましょう。

枝を付け根から切って枝分かれさせるのがコツです。

枝が増えることで密度が高くなり、よりきれいな樹形を作ることができます。

夏(6月)

6月になるとレッドロビンが白い花を咲かせます。

花が咲き終わったら剪定を始めましょう。

春以降に伸びた枝を付け根から切って、新芽を出させます。

初夏に剪定しておくと、7~8月の真夏にきれいな赤い芽を楽しめますよ。

夏の剪定は必ず6月中に済ませましょう。

7月~8月に剪定すると、暑さと剪定のダメージが重なって木が弱ったり、病害虫が発生しやすくなったりします。

秋(9月上旬~中旬)

秋の剪定では、夏に伸びた枝や不要な枝を切り、樹形を整えましょう。

写真のように葉を落としたレッドロビンは冬の休眠期間中に栄養を蓄え、次の開花に備えます。

秋の間にしっかりと不要な枝を取り除いておけば、冬の間に栄養をとられてしまう心配がありません。

秋の剪定はできるだけ9月中に済ませましょう。

10月以降は寒さが厳しくなり、剪定による負担が大きくなってしまうためです。

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

生垣レッドロビンの剪定方法

レッドロビンは葉が密集して付くことから、家の目隠し用として生垣に植えられるケースが多いです。

当記事をご覧の方のなかにも、レッドロビンを生垣に植えている方がいらっしゃるかもしれませんね。

生垣はこまめに手入れしないと見栄えが悪くなったり、樹高が高くなりすぎたりとさまざまなトラブルが発生してしまいます。

そこで、生垣を軽く刈り込んで樹形を整える方法と、強めに剪定して高さを抑える方法をご紹介します。

生垣の樹形を整えたい場合

長く伸びた枝が飛び出して樹形が乱れている場合は、刈り込み剪定をおこないましょう。

今回は剪定バサミを使った基本的なやり方をご紹介します。

広範囲の剪定をする際は電動バリカン(ヘッジトリマー)が便利です。

詳しい手順は<生垣剪定の基本>を参考にしてください。

- 剪定バサミ

剪定の手順

まずはレッドロビンの側面を整えていきます。

下から上に向かって剪定し、樹形を整えていきましょう。

下から刈り込んでいくのは、下の枝のほうがよく伸びるためです。

下から作業することで必要以上に刈りすぎず、きれいに仕上げることができます。

側面の刈り込みが終わったら、次は上部を刈り込んで高さを揃えましょう。

ヒモを水平に張って高さの目安にすると、きれいにまっすぐ揃えやすくなりますよ。

刈り込みで出た枝葉は適宜振り落としながら作業しましょう。

生垣の高さを低くしたい場合

大きく育ちすぎたレッドロビンを低くしたい場合は、伸びた枝を途中で切る切り戻し剪定をおこないましょう。

長く伸びた枝を全体の1/2~1/3程度の長さで切り、樹高を低くします。

枝を切る場所は新芽のすぐ上の膨らんだ部分です。

切り戻す枝はイラストを参考にしてください。

切り戻し剪定をおこなう前とあとのレッドロビンを比べると、違いは一目両全ですね。

切り戻し剪定後は切り口に癒合剤を塗り、細菌が侵入しないように対策しましょう。

シンボルツリーのレッドロビンの剪定方法

生垣ではなく、庭のシンボルツリーとしてレッドロビンを育てている方もいらっしゃるかもしれません。

シンボルツリーとして育てている場合も、基本的な剪定方法は生垣と同じです。

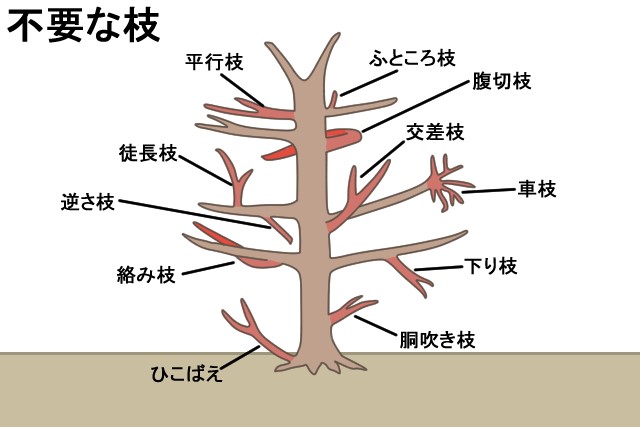

樹形が乱れたり大きくなりすぎたりした場合は切り戻し剪定を、枝葉が混み合っている場合は透かし剪定をおこないましょう。

見栄えよく剪定したいときはプロに相談!

レッドロビンの剪定は、生育状況や植えている本数、理想の仕上がりによって難易度が変わります。

例えば、生け垣を低く作り変えたいときや、下がスカスカになってしまったレッドロビンを見栄えよく剪定するのは、難易度が高い作業です。

いちどに枝を切りすぎると枯れてしまうこともあります。

せっかく育てたレッドロビンを枯らさないためにも、難易度の高い作業はプロに依頼することをおすすめします。

最近では、相談や見積りが無料の剪定業者も多いので、自分で剪定するかプロに任せるべきか悩んだときはぜひ活用してみましょう。

さまざまな業者を比較して、納得して任せられるところを見つけてくださいね。

お庭110番でも無料相談やお見積りのご依頼を承っております。

レッドロビンの剪定でお悩みでしたら、いつでもお問い合わせください。

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

レッドロビンを健康的に育てる3つのコツ

レッドロビンを健康的に育てるためには、毎日のお手入れも大切です。

3つのコツを意識して、美しいレッドロビンを育てましょう。

適した栽培環境

レッドロビンは日当たりと風通しがよい場所で育てましょう。

日光をしっかりと浴びないと、葉がきれいに赤くならない、うまく育たないなどの悪影響が出るおそれがあります。

さらに、風通しが悪いと病害虫も発生しやすくなります。

栽培環境の良し悪しはレッドロビンの生育を左右する大切なポイントなので、

「葉の色が薄い」

「全体的に枝がとても細い」

など気になる点がある方は、今いちど栽培環境をチェックしてみましょう。

水と肥料を与えるタイミング

レッドロビンは、植え付け後1週間程度しっかりと水やりをしましょう。

その後は雨水だけで十分育つので、水やりは必要ありません。

ただし、真夏に日照りが続いたときはこまめに水を与えてください。

肥料を与える時期は12月~1月頃です。

寒肥として、緩効性肥料や油粕などの有機肥料を与えましょう。

寒肥には、新芽の増量や1年間の健康維持などの目的があります。

注意したい病気と害虫

レッドロビンを育てる際は、褐斑病(かっぱんびょう)やごま斑点病に注意しましょう。

どちらも葉の表面に斑点ができる病気で、進行すると木が弱って枯れてしまいます。

非常に感染力が強いため、病気にかかって落ちた葉が感染源となって他の株に病気が移り、最悪の場合全滅してしまうこともあります。

表面に斑点がある葉を見つけたらすぐに切り取り、市販の殺菌剤などを散布して消毒しましょう。

これらの病気の原因はカビです。

梅雨の時期や秋の長雨の時期は高温多湿な環境が整い、被害が拡大しやすいので、根元に積もった葉を取り除いたり、剪定で風通しをよくしたりして対策しましょう。

レッドロビンを食いちらかす害虫にも気をつけましょう。

特に注意したいルリカミキリとアブラムシの対処法をまとめます。

- ルリカミキリ

-

- 被害

-

樹木内部に卵を産み付け、ふ化した幼虫が樹木を食害する

- 兆候

-

根元に木くずが落ちている

- 対策

-

市販の害虫駆除剤を散布する

- アブラムシ

-

- 被害

-

葉に寄生して栄養を吸い取るため、葉が弱る

- 兆候

-

葉の裏や茎に小さな虫が付いている

- 対策

-

霧吹きで水をかける、割りばしでこすり落とす(それでも発生が収まらない場合は害虫駆除剤を散布する)

お庭110番は、庭木に付く害虫の駆除や消毒作業に対応可能な業者をご紹介いたします。

大切な庭木を守るためにも、異変を感じたら早めにご相談ください。

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

剪定を業者に任せるとメリットいっぱい!

剪定を業者に依頼するメリットはたくさんあります。

そのなかでもいちばん大きなメリットは、正しい剪定で美しく仕上げてもらえる点です。

剪定は慣れていない人とその道のプロがおこなうのでは仕上がりに雲泥の差があります。

せっかくなら美しく見栄えよく整えたいですよね。

さらにプロに正しい剪定をしてもらうことで、樹木が健康な状態を長く保てます。

何より、剪定作業は大変なことが多いです。

道具を揃えることから始まり、剪定の手順を確認して、失敗していないだろうかと不安になりながら枝葉を切っていく……。

このような作業をプロに一手に引き受けてもらえると思うと、精神的にもすごく楽ですよね。

業者に剪定を依頼したときの費用

生垣や庭木の剪定費用は、高さによって決まっていることが多いです。

弊社がランダムに選んだ3社の平均価格をご紹介します。

難易度の高い剪定作業や高所での作業の場合は、追加料金がかかることもあります。

必ず見積りをとり、かかる費用を明確にしてから依頼をしましょう。

※価格は税込み価格です

生垣の剪定費用

- 高さ1m未満

-

1,900円

- 高さ2m未満

-

2,500円

- 高さ3m未満

-

4,100円

※生垣の幅によって変動することもあります

庭木の剪定費用

- 高さ2m未満

-

4,000円

- 高さ3m未満

-

5,200円

- 高さ5m未満

-

11,100円

- 高さ7m未満

-

16,800円

※高さ7メートル以上は別途見積りになるケースが多いです

業者選びで見るべきポイント

せっかく剪定を依頼するのであれば、信頼できる業者に依頼したいですよね。

依頼する業者を選ぶときは、以下のポイントを確認してみましょう。

- 実績や無料相談窓口の有無

- 事前の調査や見積りが無料かどうか

依頼前は不安な点やわからない点が多いはずです。

そんなときに相談や調査が無料であれば、気軽に問い合わせることができますよね。

さらに見積りが無料であればより利用しやすいです。

お庭110番ではお電話での無料相談を24時間365日受け付けております。

依頼するか迷っている方や、費用の確認だけしたい方もお気軽にご利用ください。